Sommersemester 2024

Explosive Nachbarschaften – Störfallbetriebe in der Stadt

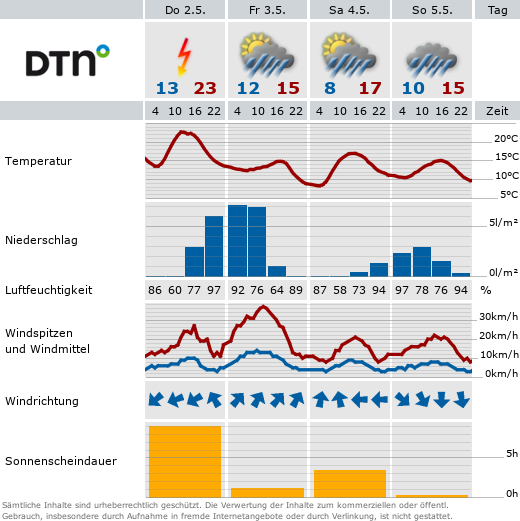

Störfallbetriebe arbeiten mit gefährlichen Stoffen, und zwar in solchen Mengen, dass bei einem Unfall von einer beträchtlichen Gefahr für das Umfeld auszugehen ist. Raumplanerisch ergeben sich daraus vielfältige Fragestellungen, von der durchdachten Ansiedlung dieser im Raum, über die Planung der umliegenden Bebauung sowie der Vorbereitungen für den Katastrophenschutz. Im Laufe des Klimawandels muss mit immer häufigeren, intensiveren Extremwetterereignissen gerechnet werden, welche auch für solche Störfallbetriebe zum Problem werden können. Neben den Naturgefahren können aber auch technische oder menschengemachte Gefahren relevant werden. Menschengemachte Probleme reichen von Extremfällen wie Terroranschlägen bis zu einfachem menschlichen Versagen. Aus technischer Perspektive stellt sich die Frage der Einbettung in kritische Infrastrukturen, beispielsweise der Stromversorgung oder der Anforderungen an Notall- und Rettungswesen, und welche Abhängigkeiten sich daraus ergeben. Zur vorbereitenden Planung können Risikoanalysen und Übungen der Rettungskräfte zählen, um im Ereignisfall angemessen reagieren zu können.

Das A-Projekt wird sich mit den räumlichen Risiken auseinandersetzen, welche von Störfallbetrieben ausgehen können. Der genaue Rahmen und Schwerpunkt der Arbeit ist vom Projekt selber zu bestimmen. Als Untersuchungsraum wird die Stadt Hagen dienen, da sich hier mehrere Störfallbetriebe befinden und bereits gute Kontakte zur Feuerwehr und weiteren Behörden bestehen.

Termine: Montag, 08.04.2024 bis 15.07.2024, 14:00 bis 18:00 Uhr, wöchentlich

Donnerstag, 11.04.2024 bis 18.07.2024, 14:00 bis 18:00 Uhr, wöchentlich

Ort: GB III, R 101

Weitere Informationen: Veranstaltung im LSF

Betreuung: M.Sc. Marius Ehrmann (IRPUD), Sophie Holtkötter (IRPUD)

Natural and Man-made causes of urban floodings. Options for planning interventions towards mitigation and support livelihoods of informal settlers in Metro Manila

Natural and Man-made causes of urban floodings. Options for planning interventions towards mitigation and support livelihoods of informal settlers in Metro Manila

The fast-growing region of Metro Manila in the Philippines faced in the last years several disasters as flood events due to heavy rainfalls. They had devastating impacts on settlements and infrastructure. Victims were especially among the 104,000 informal settler families (ISF) who are settling in danger zones, such as canals, rivers and creeks and other flood-prone areas. These are often the only place for ISF to find a living in the city. Many of these ISFs also live in houses made of light materials and are therefore particularly vulnerable to weather events.

Disasters in cities can arise from natural processes such as weather-related hazards and but also from human actions reducing the flow capacity of rivers by building activities, waste dumping, reduction of retention areas or upstream activities as quarries. Understanding disaster risks and their causes is a prerequisite not only for disaster risk reduction but also for the assessment of climate change impacts and planning effective adaptation strategies.

The strategy of the Government is often the relocation of ISF in new housing areas far at the periphery of Metro Manila with negative impacts on the livelihood of the ISF while on-site upgrading projects to reduce the vulnerability and keep the ISF in their areas and livelihoods are rare.

The F-Project will analyse on a Metro Manila-wide approach the latest flood events, identify their causes (weather related or man-made or a combination) and explore planning related intervention to reduce the risks and the vulnerability of ISF. The F-Project will contribute and work together with researchers of the LIRLAP project (https://lirlap.raumplanung.tu-dortmund.de/) including experts from the School of Urban and Regional Planning (University of the Philippines). An excursion is planned for the semester break including expert interviews, focus group discussions with residents and site analysis.

Termine: Dienstag, 09.04.2024 bis 16.07.2024 , 14:00 bis 18:00 Uhr, wöchentlich

Freitag, 12.04.2024 bis 19.07.2024 , 14:00 bis 18:00 Uhr, wöchentlich

Ort: GB III, R 101

Weitere Informationen: Veranstaltung im LSF

Betreuung: Dr. Dipl.-Ing Wolfgang Scholz (IRPUD), Dr. Mathias Kaiser